日本自然公园的体系与历程研究

关键词:风景园林;自然公园;国家公园;体系;历程;日本

文章编号:1000-6664(2018)05-0076-07

中图分类号:TU 986

文献标志码:A

收稿日期:2017-10-14

修回日期:2018-01-24

Abstract: Based on the well-rounded methods which include literature review, interview and site survey, this research comprehensively identifies seven sub-systems of the Japanese Natural Parks (JNPs) system: category system, legal system, zoning system, master planning system, administration system, social collaboration system and finance system; and divides five development periods of the JNPs: birth period, system construction period, mechanism adjustment period, multi-value period and biodiversity conservation period. Additionally, this research discusses three characteristics and inspirations of JNPs system, which are expected to provide alternative perspectives of the international experiences for the top-down Chinese National Parks system design.

Key words: landscape architecture; natural park; national park; system; progress; Japan

1 国际背景与日本的百年探索

世界各国国家公园体系中,以美国最为著名,为许多国家所钦慕和效仿。国内介绍美国国家公园体制的文献较多,涉及规划管理[1]、立法[2]、公众参与[3]及体系演进[4]等多个方面。但因种种原因,美国模式推广到其他国家时往往遭遇“水土不服”[5]。美国地广人稀,早期土地获取成本十分低廉。即便如此,在国家公园成立之初也没能避免动用暴力手段,驱离当地印第安土著居民来获取国家公园所需土地,引发了严重的社会冲突[6-7]。

值得注意的是,美国国家公园成立时的特殊优势在人口密度大、土地权属复杂的国家并不存在。多国的实践经历表明,在不具备实现前提下照搬美国体制,不仅加剧了中央与地方关系的紧张,还遭遇到当地社区的抗议和破坏[8]。尤其是20世纪80年代以后,在国际保护地从孤立保护到系统保护的理念转变背景下,简单复制美国体系面临着更多挑战[3,9]。实际上,意识到国家公园在保护优先的前提下合理利用而不是简单粗暴打造禁区,是认识的进步和时代的趋势[10]。中国《建立国家公园体制总体方案》中开篇即明确“建立国家公园体制,推进自然资源科学保护和合理利用”[11]。为此,探索如何科学地协调国家公园保护与利用这一国际性难题具有重要意义。

日本作为非殖民地国家,其自然公园①土地的可获取条件迥异于美国,难以承受全面获取土地所有权的代价。20世纪初,在对美国的国家公园进行深入考察之后,历经长达百年探索,几次重大调整,日本逐步发展出一套差异化的符合自身国情的自然公园体系[12]。

由于日本人口、土地、环境约束与我国十分接近[13-15],其自然公园体系发展历程与经验教训,对我国探索适宜性的国家公园制度具有特殊的启示和借鉴价值。与美国相比,国内介绍日本自然公园的文献并不多。已有文献主要集中于概要、体系与规划介绍[16-20]、个案研究[21],以及国际对比研究中简要涉及的日本部分[22-23]。基于日本自然公园体系与历程,深入探讨其演进过程及经验教训的研究仍十分缺乏。

2 研究方法

本文旨在通过对日本自然公园体系与历程的系统梳理,剖析各阶段的改革重点及其启示,为我国建立完善国家公园制度提供参考。本研究综合运用了日语文献研究、本土访谈、实地调查印证等方法。

首先,在整体层面,运用文献研究方法,梳理出日本自然公园体系、历程及各阶段的总体特征。在此基础上,对包含千葉大学、东京大学和东京农业大学在内的4位自然公园研究领域专家进行多次非正式访谈与交流,对上述历程划分、改革重点及其影响等初步研究结果进行修正。文献资料来源包括日本环境省自然公园官方网站的公开资料、日本中央环境部会及自然公园小委员会的会议档案资料、日本CiNii②上的学术论文、日本造园学会志、日本自然公园学会志、日本相关学术会议论文集,以及有关日本自然公园的中文、英文文献(包括专著、学位论文、期刊论文与会议报告)等。

然后,为例证和反馈上述研究结论,本研究选取日本最早指定的国立公园之一——富士箱根伊豆国立公园(Fuji-Hakone-Izu National Park,FHINP),于2016年12月16—19日,对国立公园管理各相关方,包括3位FHINP国立公园官方管理者——富士五湖自然保护官事务所保护官;1位地方政府国立公园部门管理者——山梨县观光资源科富士山保护官;4位国立公园民间组织管理者——富士山俱乐部事务局局长等两人、富士山美化协会事务局长等两人进行了正式访谈。

注:色块仅为区分不同国立公园,无特别含义。图1 日本国立公园分布图(作者根据日本环境省资料[24],增补部分信息后改绘)3 日本自然公园体系解析

注:色块仅为区分不同国立公园,无特别含义。图1 日本国立公园分布图(作者根据日本环境省资料[24],增补部分信息后改绘)3 日本自然公园体系解析

从1932划定第一批12个国立公园至今,日本已形成国立公园、国定公园、都道府县立自然公园构成的三级自然公园体系。其中国立公园(被视为严格意义上的国家公园)34个[24](图1),占国土面积5.794%;国定公园(被视为准国家公园)56个,占国土面积3.730%;都道府县立自然公园311个,占国土面积5.205%。合计自然公园数401个,占国土面积14.728%[25]。

日本学者田中俊德根据土地所有形式的不同,将世界国家公园管理体系分为:“营造物制”(可理解为自然优先导向)和“地域制”(可理解为人地协调导向)两大类型[26]。前者特征是:国家公园土地权属单一,以国有为主,园内居民较少,早期甚至通过强力排除周边居民以实现保护目标,后期保护阻力较小,管理人员、财政配备充足,以中央直管为主。代表性国家有美国、加拿大、澳大利亚等。后者国家公园土地权属复杂,通常兼具国有、公有、私有等类型,园内外居民众多,发展诉求强烈,保护目标和发展需求必须予以整体解决,以中央和地方协同管理为主。代表性国家有日本、英国、意大利、韩国等。显然,上述2种管理类型深受居民与人口条件影响。

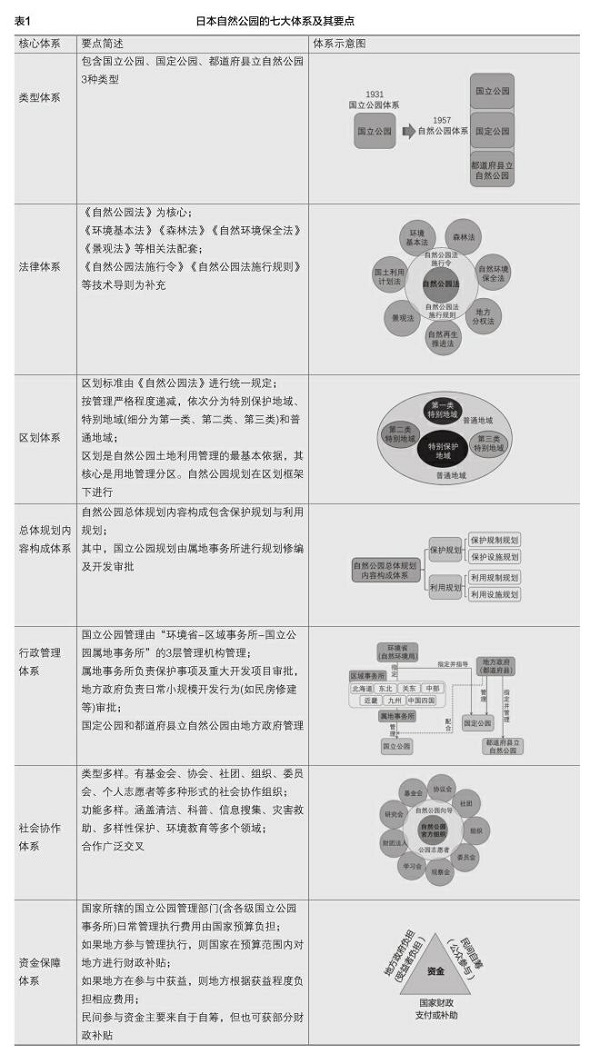

作为世界两大代表性国家公园体系之一,“地域制”自然公园体系在日本发展至今已经成熟。从规划管理及制度保障角度,其核心体系可从以下七大方面深入审视:类型体系、法律体系、区划体系、总体规划内容构成体系、行政管理体系、社会协作体系与资金保障体系(表1)。

3.1 类型体系

日本自然公园体系确立前仅有国立公园一类。至1957年,原《国立公园法》进一步发展为《自然公园法》,正式确立国立公园(拥有世界级的自然风景)、国定公园(拥有仅次于国立公园的国家级风景)和都道府县立自然公园(拥有地区级风景)的三级自然公园分类体系并延续至今(表1、2)。前二者由环境省指定,后者由都道府县政府指定。其中国立公园被视为严格意义上的国家公园(National Park),是自然公园体系的核心。在日本自然公园体系中,国定公园(QuasiNational Park)往往也和国立公园一起,被视为泛义上的“国家公园”。

3.2 法律体系

在1931年《国立公园法》的基础上,日本于1957年制定了更为系统的专门法律《自然公园法》,对自然公园的指定、规划、公园事业、保护、利用,风景地保护协定、公园管理组织、资金保障、罚则等进行了全面系统的规定[27]。同时,1957年通过的《自然公园法施行规则》[28]《自然公园法施行令》[29]等技术细则对各类保护与利用行为进行了引导和规范。二者均随《自然公园法》的修订进行了多修订和完善(表2)。上述专门针对自然公园的法规对于集中规范自然公园的管理、保护和开发行为起到了十分关键的作用。此外,《森林法》《景观法》《地方分权法》《生物多样性基本法》及《环境基本法》等均对自然公园有着很大影响(表1)。

3.3 区划体系

在1973年《自然公园法》及1974年《自然公园法施行规则》修订后,日本完成了特别地域划分标准及相关管理规则的制定(“地域制”改革),形成了完整的区划体系(表2)。区划体系是保障“地域制”得以落实的关键因素,其核心是用地管理分区——即超越土地产权与土地利用性质,对自然公园进行的全覆盖“梯级式”管理区划。按管理严格程度递减,依次分为:特别保护地域、第一类特别地域、第二类特别地域、第三类特别地域和普通地域(表1)。在区划框架下,自然公园规划更多地作为具体的操作性措施,保障管理意图的落实。日本自然公园区划体系具有三大特色。一是区划权威性高。区划标准在《自然公园法》中直接规定,区划权威性上升到了法律高度。二是区划标准唯一。用地管理分区作为管理的最基本依据,不同于我国风景名胜区存在的功能、景区、保护区等多种区划标准可能重叠的情况[30]。三是各类分区的管理内容明确。各类分区的管理要求均在《自然公园法》《自然公园法施行规则》中进行了明确的规定。

3.4 总体规划内容构成体系

日本自然公园规划在总体层面由保护规划与利用规划两部分构成,该体系在历史上变化不大(表1)。前者分为保护规制规划(主要是对自然公园进行区划及区划调整)和保护设施规划(主要是对动植物进行保育,以及灾害预防规划等)。后者分为利用规制规划(主要是对环境可能产生影响的行为进行限制规定,如汽车的进入等)和利用设施规划(对自然公园开发利用涉及的设施进行规划,如游憩设施、道路、工程基础设施等)。笔者在FHINP的访谈调查显示,为保证规划连续性,日本自然公园规划是由自然公园管理机构而不是由外部专业规划设计单位修编,约5年一轮[31]。就国立公园而言,若其(如FHINP)由几个空间分散的区域构成,往往由该区域所属的管理事务所负责,区域间只通过上一层级管理事务所进行必要的协调[32]。

3.5 行政管理体系

日本自然公园最初属于内务省管辖,1938年划归厚生省,1971年移交环境厅管理。2001年环境厅升格为环境省后,自然公园行政主管部门为环境省自然环境局自然公园课。其中,国立公园由自然公园课下直辖的北海道、东北、关东、中部、近畿、九州、中国四国共7个区域管理事务所垂直管理[33],国定公园和都道府县立自然公园由属地地方政府(都道府县)管理。针对各国立公园,各区域管理事务所下面再设地方事务所[34](表1)。如某国立公园地域较为分散,则往往分设几个地方事务所进行分别管理。笔者对FHINP管理事务所的访谈显示,国立公园管理事务所的正式行政管理人员均属于国家公务员编制,为防止腐败行为,编制内人员每4年必须轮换到其他国立公园任职[31]。此外,笔者调查发现,国立公园所在的各地方政府,多设有与国立公园相关的管理科室,主要目标在于推动地方旅游与环境维护,在行政管理上配合国立公园管理事务所工作,对国立公园规划并无决定权[35]。

3.6 社会协作体系

3.6 社会协作体系

除官方的自然公园管理部门外,日本民间的自然公园社会协作管理组织经历了半个多世纪的发展,从20世纪50—60年代民间自发的辅助环境清洁,到20世纪70—80年代众多企事业单位的广泛参与,再到2000年以后全方位的社会协作,内容与形式十分丰富,体系已比较健全[32,36](表2)。首先,民间个人可通过官方招募,在官方志愿者体系内发挥作用。官方志愿者体系包括自然公园向导和公园志愿者2类,前者为有偿服务,后者为无偿服务。笔者在FHINP的实地考察和对富士山美化协会、富士山俱乐部的访谈显示,更为强大的社会协作体系在官方体系之外,组织形式、规模极其多样。大型的社会协作组织可能由几十家财团法人合作建立,有完整的理事会和章程,组织严密,管理正式,活动资金充足,组织活动参加者上万人(如富士山俱乐部、富士山美化协会等组织的清扫活动最多曾有2万多人参加)[37]。也有部分民间组织规模较小,组织结构松散,多由兴趣组建,只需经过注册,便可灵活开展活动,无固定经费来源,多由会员自筹或接受赞助。社会协作组织类型多样,称谓繁多,如基金会、协议会、社团、组织、俱乐部、学习会、观察会、研究会、委员会、财团法人等[38](表1)。社会协作管理组织力量十分强大,近年来,越来越广泛地参与到清洁、科普、信息搜集、灾害救助、生物多样性保护、环境教育等多个领域,为官方自然公园管理提供了强大的补充力量[39-40]。

3.7 资金保障体系

国家、地方与民间,三大来源保障了自然公园可持续发展的所需资金(表1)。首先,《自然公园法》规定,日本自然公园管理所需资金,实行“执行者负担”原则。其中,国立公园的执行者为环境省,国定公园和都道府县立自然公园的执行者为地方政府。其次,中央财政除对官方的国立公园管理机构提供资金保障之外,也对民间的协作工作提供了一定的经费支持。此外,1949年《国立公园法》修订还确立了“受益者负担”原则并沿用至今,该条款明确如果地方在参与公园开发中获益,则地方需根据获益程度负担相应费用(表2)。20世纪70—80年代,社会资本加大了自然公园公益支持力度和广度(如公益信托基金与多种民间财团基金)[32]。笔者在FHINP的调查显示,多数社会协作组织均自筹经费,大型组织可以通过吸收企业、财团法人作为成员,收取会费进行公益活动[27,37,39]。

4 日本自然公园的历程阶段

在多方文献资料相互印证、补充[41-44]及专家访谈辨析[12,45]的基础上,本研究将日本自然公园的历程划分为5个时期:诞生期、体系构建期、制度调整期、多元价值期、生物多样性保护期(表2)。

4.1 诞生期(1921—1952年)

该时期是日本国立公园成立、《国立公园法》制定以及相关协会成立的初创时期。本阶段选定了首批12个国立公园,初步建立了国立公园体系,但尚未形成系统的自然公园体系。国立公园隶属于厚生省(行政管理权限相当于我国民政部、卫生部和社会保障部)。本阶段的重要成果是制定颁布了《国立公园法》,设立特别保护地域,对国立公园核心资源进行管理[41]。在亲近自然运动背景下,当时对国立公园功能的主要认知是满足国民的休闲游憩需求为主,尚未形成严格的生态保护观念[12]。

4.2 体系构建期(1953—1969年)

该时期是日本自然公园体系建立期。通过《自然公园法》,国立公园进一步体系化为自然公园并延续至今,标志着日本完成了自然公园类型体系的构建(表2)。本时期,自然公园审议会及自然公园整治促进中央审议会设立,对日本自然公园发展过程中的重要议题与政策进行审议和阐释,对规范和引导自然公园管理起到了重要作用。该时期,在经济成长背景下,人们对于休闲游憩的需求与日俱增,自然公园过度开发(如大规模滑雪场、高尔夫球场、温泉酒店建设等)问题逐渐凸显,环境问题频发[13]。

4.3 制度调整期(1970—1987年)

由于体系构建期及本阶段早期的开发破坏问题日渐突出,直接促成了日本自然公园管理制度的改革和调整。首先,自然公园管理权从厚生省划归环境厅(后升格为环境省),自然公园的保护属性更为强化。其次,增设海洋公园。针对日本岛国特点,对海洋型自然公园相关制度进行了完善。更重要的是,通过《自然公园法》及《自然公园法施行规则》的全面修订,对区划制度进行了系统的调整完善——即“地域制”改革(表2)。该改革完成了对特别地域的细分以及分区管理制度的细化,标志着日本“地域制”自然公园体系的正式形成。在本次改革过程中,自然公园核心区域(特别保护地域、第一类特别地域)的保护得到根本强化;次重点区域(第二、第三类特别地域)开发压力得到缓解。但同时,发展压力转向了自然公园缓冲区(普通地域)[32]。总体而言,本时期的改革使得日本自然公园保护与开发目标更为明确,在土地空间上更有梯度和层次,在操作上更加简要明晰且有章可循,大大提升了整体管理成效。

4.4 多元价值期(1988—1999年)

该时期是日本自然公园制度的修正、提升并体现多元价值的时期(表2)。在上阶段“地域制”确立的基础上,本阶段从多个方面对自然公园体系进行了充实和完善。首先,“国立公园管理事务所”改称“国立公园·野生动物事务所”,增加了物种保护职能。日本自然公园在上阶段关注区划等形式上的“空间管制”基础上,进一步迈向关注物种等实质性的“内容管理”,自然公园管理领域与内涵大大拓展。其次,本时期社会协作体系更为完善,公众参与内容广泛且具相当深度,涵盖从入侵物种防治、动植物普查、基础设施维护、信息宣传与科普教育各个方面。社会协作从孤立的个别参与进入系统化、网络化全民参与时代[46]。再次,除了自然公园系统本身,本阶段更注重从金融支持(自然公园事业费列入公共事业费)、环境保护治理(制定《环境基本法》及《环境评价法》)等更广泛的领域出发,系统地提升完善自然公园的管理[46]。

4.5 生物多样性保护期(2000年至今)

该时期是日本自然公园的生态保护转向和重视管理“程序”合理性时期(表2)。面临日趋严峻的生物多样性危机,日本颁布了《生物多样性基本法》(2008年)及 “国家生物多样性保护战略2010”,明确提出自然公园是日本生物多样性保护的骨架。在此背景下,《自然公园法》《自然环境保全法》等相关法规再次进行了修订,对自然公园的生态系统修复、鸟兽保护等内容进行了详细规定[42]。此外,本时期的特征是更为重视自然公园管理“程序”的合理性和可接受度,调动全社会参与,从排他性“保护”拓展为更为灵活、多方共赢的“环境共管”,如出台风景地保护协定③[27]、利用调整区制度④[47]等,较好地应对了日本自然公园居民众多、权属复杂的难题。在地方分权背景下,日本环境省作为中央机构,进一步强化了其在整体生态保护中的政策导向和规则制定作用,而业已成熟规范的自然公园相关法定事务则交由国立公园地方管理事务所及属地地方政府。日常管理事务如自然公园规划修编、开发审批、环境整备、公众参与等全面实现了制度化与程序化。

5 日本自然公园体系的特征与启示

5 日本自然公园体系的特征与启示

日本自然公园体系的取得成功因素是多方面的,但就其根源,与下列三大特征密不可分,并体现出与美国体系不同的独特性(表3)。

5.1 中央垂直与地方合作共管

一方面,日本通过环境省所属的区域及地方管理事务所的设置,对国立公园重大保护及开发项目进行垂直管理,较好地保证了国家政策意图的贯彻落实。尤其对国立公园而言,公园管理事务所具有的区划、规划、重大建设审批权,以及所长裁决制度,大大降低了地方干扰的可能[31]。

另一方面,为提高自然公园管理尤其是保护效率,伴随2000年以后的地方分权趋势,国立公园的许多程序既定的日常管理事务(如以备案为主的小型开发利用、小规模民用房建设、日常环境管理维护等)逐渐交由所在地方政府。中央直属国立公园部门则从琐事中解脱出来,更为专注生态保护。此外,国定公园,尤其是都道府县立公园在自然公园框架内下放地方政府管理,这种清晰的层级分置,在缓解中央的管理压力的同时,也调动了地方的积极性。 对中日这类国家公园内部及周边居民众多的国家而言,中央与地方分工协作,充分调动地方与社会的参与十分必要。

对中日这类国家公园内部及周边居民众多的国家而言,中央与地方分工协作,充分调动地方与社会的参与十分必要。

5.2 不论土地权属的“地域制”与唯一区划标准

“地域制”是日本在高度复杂的土地权属,而又难以赎买收归国有统一管理背景下的无奈之举。因此,“不论土地权属如何,均按照自然公园区划进行统一管理”的地域制度得以创建并严格实施[26]。“地域制”的核心是从资源保存与永续利用角度进行对自然公园进行从严格保护到合理利用的“梯级式”用地管理分区。其得以实现的关键是,在《自然公园法》中明确规定了唯一的区划标准,并以此作为保护、开发与管理的根本依据。任何建设行为均需按照《自然公园法》的规定,在自然公园区划框架下进行审核,辅以风景保护协定、利用调整区制度等适应性管理手段[27],从而大大缓解了日本复杂分散的土地权属带来的不利情况。

我国土地所有权虽为国有,但国家公园(风景名胜区)及其周边地域土地使用权属实际上非常复杂[51]。日本“地域制”中的统一区划与适应性分级管理无疑对我们具有重要的参考价值。

5.3 空间途径与程序途径的协同并举

有学者在系统综述世界保护地(含国家公园)保护与发展模型的基础之上,提出了“空间”与“程序”2类最为基本的管理途径[9]。前者核心在于以科学性为基础,通过区划[52]、图则(Mapping)等手段,通过对国家公园在空间上进行科学的管理划分并系统保护,其特点表现为刚性和不可置疑的权威性[9]。日本自然公园区划则是这一类途径具体应用。尤其是“地域制”改革以后,特别保护地域与第一类特别地域的大大强化充分体现了严格的空间途径对核心资源保护的必要性。后者核心在于以社会学为基础,通过广泛的公众参与、社会协作等柔性途径,来弱化前者所带来的多种社会矛盾[3]。在需要协调保护和利用的区域(如具有众多原住民的普通地域),程序途径则是十分重要的协调工具。日本自然公园社会协作体系的蓬勃发展及带来的良好成效,充分印证了这一认识转变的国际趋势[53]。中国国家公园及其周边地域的农耕属性、人文资源与乡村社会[54]的复合特征浓厚,而上述特征正好是中国国家公园(风景+名胜)最大的魅力所在。利益相关者众多[55]的中国国家公园,和美国以原真自然保护为主、人文因素匮乏、从创立之初就具有排他性的国家公园体系具有重大差别。日本自然公园体系在强调生态保护的过程中,将柔性、协作的“程序”途径和刚性、直接的“空间”途径相结合的方式,对我国具有重要的启示意义[56-57]。

6 结语

百年演进中,日本经历了从国立公园到自然公园体系,从中央直管到中央垂直与地方合作共管,从受限于土地权属到“超越”土地权属的统一区划管理,从空间途径到与程序途径并举的系统调整,完成了从利用中的保护到保护强化下的发展的重大转变。研究和审视日本自然公园的体系与历程,尤其是其如何结合自身的国情特点不断改革发展的过程及其经验,对我国国家公园的顶层设计具有借鉴价值。

致谢:感谢千葉大学木下勇教授、古谷胜则教授、秋田典子副教授,东京大学水内佑辅助教对本研究提供的帮助。感谢富士五湖自然保护官事务所保护官房村拓矢、雪本晋資、小西美緒;山梨县观光资源科富士山保护官荒井みずき;富士山俱乐部事务局局长青木直子女士;富士山美化协会事务局长堀内勇貴、原田幸博先生对本研究访谈的大力支持。

注释:

①日本自然公园包含国立公园、国定公园、都道府县立自然公园3个层级。其中,“国立公园”相当于国际社会认知的国家公园(National Park),“国定公园”相当于准国家公园。

② 日本国立情报学研究所开发的日本学术论文索引数据库。

③ 针对国自然公园的部分私有地所有者无力维持该土地或者土地使用不当的情况,依据《自然公园法》,在不改变地权的前提下,和环境省、当地政府,或者国家公园民间管理组织之间达成的由后三者代管的协议。签订协议的土地所有者可以依法获得税收优惠并免除维护压力,同时管理者也更容易实现统一管理目标。代管内容涵盖设施维护、环境修复、信息监测等。

④在国立、国定公园中的特别地域内,根据适用情形允许有限人数进入的地区,即利用调整地区。利用者经环境省及当地政府审批后,可在特定时段进入利用调整地区进行风景疗养、环境教育、自然感知、动植物观察等活动。

参考文献:

[1]张振威,杨锐.美国国家公园管理规划的公众参与制度[J].中国园林,2015,31(2):23-27.

[2]杨锐.美国国家公园的立法和执法[J].中国园林,2003,19(5):63-66.

[3]廖凌云,赵智聪,杨锐.基于6个案例比较研究的中国自然保护地社区参与保护模式解析[J].中国园林,2017,33(8):30-33.

[4]王辉,孙静.美国国家公园管理体制进展研究[J].辽宁师范大学学报:社会科学版, 2015(1):44-48.

[5]Fletcher S A. Parks, Protected Areas and Local Populations: New International Issues and Imperatives[J]. Landscape and Urban Planning, 1990, 19: 197-201.

[6]Keller R, Turek M. American Indians and National Parks[M]. Tucson: University of Arizona Press, 1998: 1-319.

[7]Colchester M. Conservation policy and indigenous people[J/OL]. [2017-09-18]. https://www. culturalsurvival.org/publications/cultural-survivalquarterly/conservation-policy-and-indigenouspeoples

[8]陈叙图,金筱霆,苏杨.法国国家公园体制改革的动因、经验及启示[J].环境保护,2017,19:56-63.

[9]Du W W, Penabaz W S M, Njeru A M, Kinoshita I, et al., Models and Approaches for Integrating Protected Areas with Their Surroundings: A Review of the Literature[J]. Sustainability, 2015, 7(7): 81518177.

[10]苏扬,胡艺馨,何思源.加拿大国家公园体制对中国国家公园体制建设的启示[J].环境保护,2017,45(20):60-64.

[11]中共中央办公厅, 国务院办公厅.建立国家公园体制总体方案.新华社[EB/OL]. [2017-09-26]. http://www.gov. cn/zhengce/2017-09/26/content_5227713.htm.

[12]水内佑輔.田村剛の計画思想からみた国立公園成立史[D].千葉:千葉大学,2015.

[13]村串仁三郎.高度成長期における国立公園の過剰利用とその弊害 (上):高度成長期国立公園制度の研究(4) [J].経済志林,2014,81:317-354.

[14]村串仁三郎.高度成長期における国立公園の過剰利用とその弊害(下):高度成長期国立公園制度の研究(5) [J].経済志林,2015,82:239-286.

[15]Woo H T. Land use planning and management of protected landscapes in Britan, US and Japan[D]. Michigan: The University of Michigan, 1990.

[16]李铮生.日本的自然公园[J].中国园林,1985(2): 24-25.

[17]马盟雨,李雄.日本国家公园建设发展与运营体制概况研究[J].中国园林,2015,31(2):32-35.

[18]苏雁.日本国家公园的建设与管理[J].经营管理者,2009,23:222.

[19]张玉钧.日本国家公园的选定、规划与管理模式[C]//中国公园协会成立20周年优秀文集,2014:54-56.

[20]许浩.日本国立公园发展、体系与特点[J].世界林业研究,2013,26(6):69-74.

[21]谷光灿,刘智.从日本自然保护的原点:尾濑出发看日本国家公园的保护管理[J].中国园林,2013(8):109113.

[22]Chun H J,何盛,等.关于国立公园管理目标及方向的世界动向的分析:以美国,英国,日本,澳大利亚,加拿大为对象[J].绿色环保建材,2017(1): 199-200.

[23]蔚东英,王延博,李振鹏,等.国家公园法律体系的国别比较研究:以美国、加拿大、德国、澳大利亚、新西兰、南非、法国、俄罗斯、韩国、日本10个国家为例[J].环境与可持续发展,2017,42(2):13-16.

[24]日本環境省.国立公園一覧[EB/OL].[2017-11-17].http://www.env.go.jp/park/parks/index.html.

[25]日本環境省.日本の自然公園自然護各種データ[EB/OL]. [2017-10-08]. http://www.env.go.jp/park/doc/ data.html.

[26]田中俊徳.「弱い地域制」としての日本の国立公園制度-行政部門における資源と権限の国際比較[J].新世代法政策学研究,2012,17:369-402.

[27]日本国会.自然公园法[EB/OL].[2017-09-02].http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S32/S32HO161.html.

[28]日本环境省.自然公园法施行规则[EB/OL].[2017-09-02].http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S32/ S32F03601000041.html.

[29]日本内閣.自然公园法施行令[EB/OL].[2017-09-02].http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S32/S32SE298. html.

[30]国家质量监督局,中华人民共和国建设部.风景名胜区规划规范GB 50298-1999[S].北京:中国建筑工业出版社,1999.

[31]日本国家公园地方管理事务所访谈.被访谈者:富士五湖自然保护官事务所保护官.访谈者:杜文武,李冬梅.2016-12-18.

[32]Du Wenwu. Conservation and Sustainable Development of National Parks and Their Surroundings: Case Studies in China and Japan[D]. Chiba: Chiba University, 2017.

[33]日本環境省.日本の国立公園事務所等一覧[EB/OL]. [2017-09-02].http://www.env.go.jp/park/office.html.

[34]日本環境省.地方環境事務所とは[EB/OL].[2017-09-02].http://www.env.go.jp/region/index.html.

[35]日本国家公园地方政府管理部门访谈.被访谈者:山梨县观光资源科富士山保护官.访谈者:杜文武,李冬梅. 2016-12-19.

[36]Lisa H. Toward sustainable management of national parks in Japan: Securing local community and stakeholder participation[J]. Environmental management, 2005, 35(6): 753-764.

[37]日本国家公园社会协作体系发展情况访谈.被访谈者:富士山美化协会事务局.访谈者:杜文武,李可欣,李冬梅. 2017-09-16.

[38]富士箱根伊豆国立公園指定80周年記念功労者表彰について[EB/OL].[2016-03-01].https://www.env.go.jp/ park/fujihakone/files/fujihakoneizu-80th-jusyosya. pdf.

[39]日本国家公园社会协作体系发展情况访谈.被访谈者:富士山俱乐部事务局.访谈者:杜文武,李可欣,李冬梅.2017-09-17.

[40]甲斐敬子,山本信次.国立公園管理におけるパークポランティア制度の意義と課題[J].林業経済研究,2005,51(1):51-60.

[41]環境省自然環境局国立公園課.自然公園制度及びそれに関連する主な動向に関する年表[EB/OL].[201608-19].https://www.env.go.jp/nature/ari_kata/ shiryou/040329_1-2.pdf.

[42]中島慶二,河野通治.国立公園論:国立公園の八〇年を問う(第20回)国立公園制度の推移[J].國立公園,2015,739:17-22.

[43]堀繁.わが国の国立公園の計画管理の実態とその変遷に関する研究ランドスケープ研究[J].日本造園学会誌,1995,59(2):85-92.

[44]村串仁三郎.国立公園成立史の研究:開発と自然保護の確執を中心に[M].东京:法政大学出版局,2005:1-471.

[45]日本国家公园发展历程与阶段划分情况访谈.被访谈者:水内佑輔.访谈者:杜文武.2015-12-19.

[46]築島明.各地のパークボランティア活動の報告を振り返って[J].国立公園,2000,584:18-20.

[47]日本環境省.利用調整地区制度の創設[ E B / O L ] .[2002-11-19].https://www.env.go.jp/nature/np/law/ newlow_3.htm.

[48]虞慧怡,沈兴兴.我国自然保护区与美国国家公园管理机制的比较研究[J].农业部管理干部学院学报,2016(4):84-90.

[49]李闽.国外自然资源管理体制对比分析:以国家公园管理体制为例[J].国土资源情报,2017(2):7-11.

[50]王欣歆,吴承照.美国国家公园总体管理规划译介[J].中国园林,2014(6):120-124.

[51]谢凝高.中国国家公园探讨[J].中国园林,2015,31(2):5-7.

[52]杨锐.试论世界国家公园运动的发展趋势[J].中国园林,2003,19(7):10-16.

[53]田中俊徳.日本の国立公園における自然保護ガバナンスの提唱[J].人間と環境,2010,36(1):2-18.

[54]杜文武,张建林,陶聪.弹性理念, 乡村重塑中的风景园林思考[J].中国园林,2014(10):102-106.

[55]陈勇,吴人韦.风景名胜区的利益主体分析与机制调整[J].规划师,2005,21(5):8-11.

[56]刘红纯.世界主要国家国家公园立法和管理启示[J].中国园林,2015,31(11):73-77.

[57]Zhang Z, et al. Integrating a participatory process with a GIS-based multi-criteria decision analysis for protected area zoning in China[J]. Journal for Nature Conservation, 2013, 21(4): 225-240.

(编辑/王媛媛)

作者简介:

杜文武

1982年生/男/四川泸州人/西南大学园艺园林学院风景园林系讲师/研究方向为城市绿地规划设计,乡村活化与可持续发展,绿色基础设施(重庆 400715)

吴伟

1963年生/男/江苏人/同济大学建筑与城市规划学院教授,博士生导师/研究方向为景观设计方法,旅游区开发规划,城市设计/本刊编委(上海 200092)

李可欣

1985年生/女/北京人/日本内阁府认证NPO法人,技术部专务/研究方向为城乡环境可持续发展